「もっと魅力的なイラストが描きたい!」

「初心者を脱して、絵がうまくなりたい!」

そう願う人にとって、「絵が上手くなる方法」を知っておくのは最初の重要な一歩です。

正しい練習法と絵のコツさえ掴めば、誰でも画力は着実に上達します。

本記事では、初心者向けに、絵が上手くなる方法を18個、丁寧にまとめました。

具体的な練習法はもちろん、上達のための考え方や理論まで、上達へのロードマップを網羅的にご紹介します。

自分に合った練習法を見つけて、楽しみながら「描ける」喜びを実感しましょう。

\無料メルマガ配信中!/

- 絵が描くのが好き

- 絵を描くとこで稼ぎたい

そんなあなたにはクリエイターズアカデミーのお絵かきムービーがおすすめ!

実際に制作ができるようになるだけでなく、受注までできる環境で、実際にお絵かきムービーで副業・主婦の方も活躍中です!

しっかりと取り組みたいという方は是非一度公式サイトから無料のメルマガを活用してみてください!

初めは無料のメールマガジンからなので、どんな感じなんだろう?と、少しでも気になったら、無料のメルマガ登録がおすすめですよ!

▽より詳細は公式サイトで確認!▽

初心者でも絵が上手くなる方法18選

絵が上手くなるためには、ただやみくもに描くのではなく、正しい方法で段階的に練習を重ねることが大切です。

ここでは、初心者がつまずきやすいポイントを解消し、着実に画力を向上させるための具体的な方法を紹介します。

- 基礎編

- 実践編

- 人物編

- 風景編

- 改善編

上記の5ステップに分け、全部で18種類の方法を紹介します。

自分に合った方法を見つけましょう。

【基礎の方法編】絵が上手くなる方法

まずは、絵を描く上での土台となる基本的な練習方法から始めましょう。

3つの方法と、そのコツを紹介します。

トレースする

トレースとは、お手本となるイラストや写真の上に紙やレイヤーを重ね、その線をなぞって描く練習法です。

初心者のうちは、自分の思った通りに線を引くこと自体が難しく、線がガタガタになりがちです。

トレースを繰り返すことで、手の動かし方をコントロールする力が向上し、滑らかで安定した線を描く感覚を掴むことができます。

多少はみ出しても良いので勢いよくペンを走らせ、後から消しゴムで整えるのがコツです。

模写する

模写は、お手本となるイラストや写真を隣に置き、それを見ながらそっくりに描き写す練習方法です。

対象の形や構造、比率を正確に捉える「観察力」と、それを自分の手で再現する「表現力」を同時に鍛えることができます。

描き終えたら必ずお手本と見比べ、どこが違うのかを発見して修正する作業を繰り返すことで、観察眼が養われていきます。

デッサンする

デッサンは、目の前にある実物(モチーフ)をありのままに描く練習で、絵の全ての基礎となる重要なトレーニングです。

光と影の捉え方、形の立体感、物の持つ質感といった、リアルな絵を描くために不可欠な表現力を総合的に身につけることができます。

まずはコップや果物など、身近にあるシンプルな形の物から始めてみましょう。

デッサンを通じて、奥行きや立体感を表現するための基本的なルールであるパース(透視図法)の感覚を自然と養うことができます。

【実践編】絵が上手くなる方法

基礎練習で画材の扱いや形の捉え方に慣れてきたら、次はより魅力的な絵に仕上げるための実践的なテクニックを意識してみましょう。

実践編では、6種類のコツを紹介します。

描きたいものを描く

上達への一番の近道は、楽しみながら練習を続けることです。

自分が「描きたい!」と思えるものを題材に選びましょう。

好きなアニメのキャラクターや、憧れの作家のイラストなど、情熱を傾けられる対象を見つけることで、練習のモチベーションが格段に上がります。

対象物と周りで描き分ける

絵にメリハリと奥行きを出すためには、主役となる対象物と、それ以外の背景や周りの要素を意識的に描き分けることが重要です。

例えば、人物と背景を同じ調子で描いてしまうと、全体が平面的でのっぺりとした印象になりがちです。

主役の線の輪郭は太くはっきりと、背景の線は細く繊細に描くだけでも、自然と遠近感が生まれます。 また、色彩においても、手前にあるものは彩度を高く、奥にあるものは彩度を低く(空気の色を混ぜるイメージ)することで、空間の広がりを効果的に表現できます。

線の強弱を使い分ける

一本の線でも、その強弱(太さや濃さ)を使い分けることで、絵に立体感や生命感を宿すことができます。

例えば、服の柔らかいシワや髪の毛の繊細な流れは細く描くことで、質感や距離感の違いを表現できます。

練習として、ただ線を引くだけでなく、筆圧をコントロールして「太い→細い→太い」といった流れのある線を引く練習をすると、表現の幅が広がります。

重心を意識する

人物イラストにリアリティと安定感をもたらす鍵は、重心を理解することです。

人間が自然に立っていられるのは、体の重心が支持基底面(両足で立っている場合は、両足を結んだ範囲)の上に乗っているからです。

この理屈を理解すると、ポーズの説得力が格段に増します。

動きのあるダイナミックな絵を描く際にも、重心の移動を意識することが迫力を生み出すポイントになります。

対象物の質感を意識する

絵のクオリティを一段階引き上げるのが、質感の表現です。

「この金属は硬くて冷たそう」「この布は柔らかくて軽そう」といった、触った時の感触が伝わるような描写を目指しましょう。

質感を表現するには、それぞれの素材がどのように光を反射し、どのような影やシワができるかを観察することが大切です。

金属の硬い光沢、ガラスの透明感、水の揺らめきなど、様々な素材の描き方を研究し、写真や実物を参考に練習を重ねましょう。

観察する

絵が上達しない原因の一つに、対象をよく見ずに「これはこういう形のはずだ」という先入観で描いてしまうことが挙げられます。

上手い絵を描くためには思い込みを取り払い、ありのままの形を捉える「観察力」を鍛える必要があります。

デッサンや模写を行う際は、ただ手を動かすのではなく、常に「なぜここに影ができるのか」「この角度から見るとどう見えるのか」と自問しながら、対象をじっくりと観察する習慣をつけましょう。

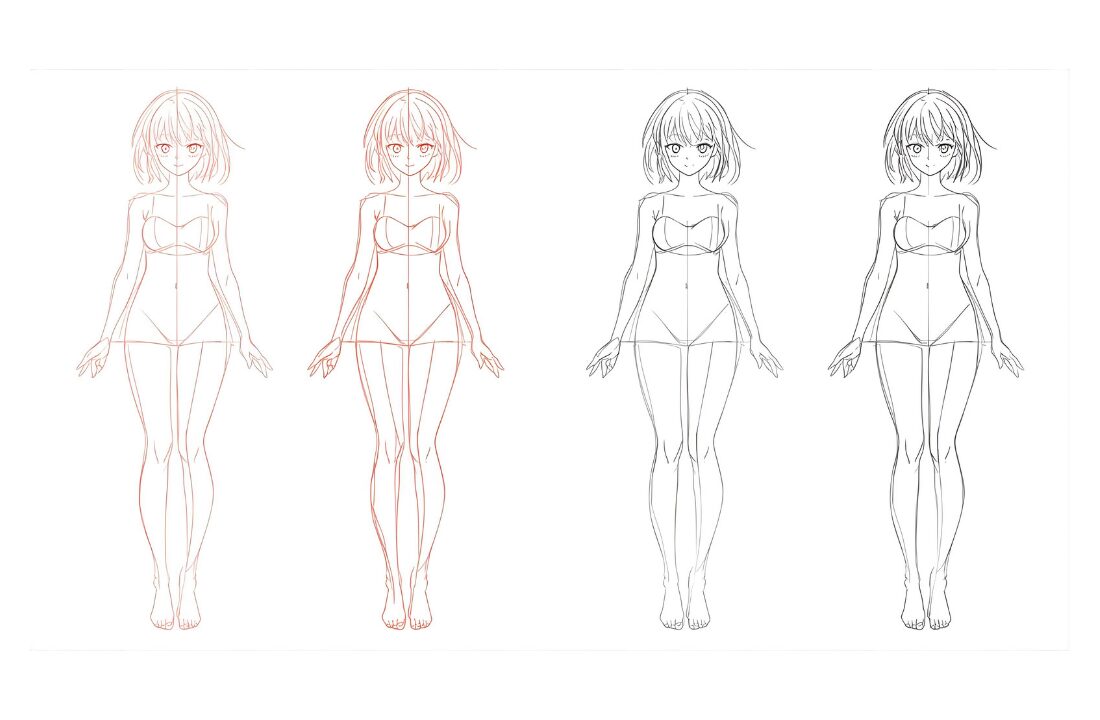

【人物イラスト編】絵が上手くなる方法

人物イラストは非常に人気がありますが、人体の構造は複雑で、多くの初心者が苦手意識を持つ分野です。

まず、違和感のない自然な人物を描くためには、骨格や筋肉といった人体の構造を理解することが不可欠です。

関節がどこにあり、どのように曲がるのか、筋肉はどのように付いているのか、全身のバランスを掴むために人体比率を覚えましょう。

そのうえで、特にキャラクターイラストの印象を左右する「髪の毛」「顔」「手足」の描き方について、コツを解説していきます。

髪の描き方のコツ

髪はキャラクターの印象を大きく左右するパーツです。

髪を描く際は、まず頭全体の形(頭蓋骨)をアタリで描き、その上に髪の毛が乗っているという意識を持つことが重要です。

一本一本の線で描くのではなく、「前髪」「サイド」「後ろ髪」といった大きな毛束の塊で捉え、その毛束が頭の丸みに沿ってカーブするように描くのがポイントです。

ストレート、ウェーブ、カールなど、様々な髪質を写真やイラストで観察し、表現のバリエーションを増やしましょう。

顔の描き方のコツ

顔はキャラクターイラストの「命」ともいえる最も重要なパーツです。

バランスの取れた顔を描くためには、アタリを正確に描くことが何よりも大切です。 まずは球体や卵型で頭の立体を捉え、顔の中心を示す縦線と、目の高さを決める横線を引きます。

特に斜め向きやアオリ(下から見上げる)、フカン(上から見下ろす)といった角度のついた顔を描く際は、このアタリ線がガイドとなり、パーツの配置がずれるのを防いでくれます。

手足の描き方のコツ

手や足は関節が多く、構造が複雑なため、多くの人が苦手とするパーツです。

まずは、それぞれを単純な図形に分解して考えると、形を捉えやすくなります。

例えば手は、「手のひら=少し厚みのある箱」と「指=複数の円柱がつながったもの」のように置き換えてラフを描くと、構造を理解しやすくなります。

まずは自分の手や足を様々な角度から観察し、スケッチすることから始めましょう。関節がどの方向に、どれくらい曲がるのかを実際に動かしながら確認するのも効果的です。

【風景編】絵が上手くなる方法

キャラクターだけでなく、その世界観を表現する風景も描けるようになると、イラストの魅力は一層深まります。

ここでは、風景画の描き方の基本となるテクニックを4つご紹介します。

遠近法を意識して奥行きを表現する

風景画に欠かせないのが、平面の紙の上に立体的な空間の広がりを表現する遠近法(パース)です。

最も基本的な一点透視図法は、まっすぐな道や廊下のように、全ての線が画面奥の一点(消失点)に向かって収束していく構図です。

また、建物の角を斜めから見た時などに使われるのが二点透視図法で、左右二つの消失点に向かって線が伸びていきます。

これらのルールを理解すると、自然で説得力のある空間を描けるようになります。

光と影を観察して立体感を出す

風景にリアリティを与えるためには、光と影を正しく描写することが重要です。

まず、太陽などの「光源がどこにあるのか」を常に意識しましょう。光源の位置によって、建物や木に落ちる影の方向や長さが決まります。

陰影に集中して立体感を表現する練習として、グリザイユ画法というテクニックがあります。

最初に白黒のグレースケールで陰影だけを完璧に描き込み、その上からオーバーレイなどの機能を使って色を乗せていく手法です。

色に惑わされずに形の立体感に集中できるため、特に初心者におすすめの練習法です。

空や水など自然の質感を描き分ける

風景画では、空や雲、水、木々といった自然物の質感をいかに表現するかが腕の見せ所です。

例えば、空は単なる青い平面ではなく、地平線に近いほど白っぽくなるグラデーションを意識すると、空の高さと広がりを表現できます。

水は、透明感と反射を描くことがポイントです。

水面に映り込む景色や空を表現しつつ、水底が透けて見える部分を描き加えると、水の澄んだ質感が伝わります。

写真を参考に構図を学ぶ

魅力的な風景画を描くためには、構図の知識も必要です。

自分で撮影した写真や、プロの写真家の作品を参考に、どのような構図が人の目を引くのかを学びましょう。

画面を縦横に三分割し、その線が交差する点に主要なモチーフを配置する「三分割法」はバランスの取れた構図を作りやすいです。

写真をトレースしたり、模写したりすることで、プロがどのように空間を切り取っているのかを体感的に学ぶことができます。

【改善編】絵が上手くなる方法

ある程度描けるようになっても、時にはスランプに陥ったり、自分の絵の欠点に気づけなくなったりすることがあります。

そんな時は、以下4つのポイントを参考に、改善のヒントを探しましょう。

他の人に見てもらう

独学で絵の上達に行き詰まりを感じた時、最も効果的なのが第三者の客観的な意見をもらうことです。

自分では当たり前になってしまっている線の癖や、デッサンの狂いなどを、他人からの視点で指摘してもらうことで、新たな気づきを得られます。

友人や家族、あるいはSNSやイラスト投稿サイトで作品を公開し、感想やアドバイスを求めてみましょう。

最初は勇気が必要ですが、建設的なフィードバックは課題を明確にし、次のステップへ進むための大きな助けとなります。

苦手なパーツや構図を避けずに集中練習

様々な絵を描く中で、無意識のうちに苦手なパーツの練習を避けてしまいがちです。

例えば、手が苦手だと感じると、ポケットに手を入れたり後ろ手で組んだりする構図ばかりに取り組むようになります。

しかし、上達のためには、自分が苦手だと感じるパーツや構図にあえて挑戦し、集中的に練習することが大切です。

「今週は手のクロッキーだけを練習する」「今日はサラサラの髪の毛を描く練習をする」など、課題を一つに絞って取り組むことで、弱点を克服していくことができます。

専門学校に通う

もし本気でプロを目指したいのであれば、専門学校やイラスト教室に通うのも有効な選択肢です。

プロの講師から体系的な知識と技術を直接学ぶことができ、同じ目標を持つ仲間と切磋琢磨する環境は、大きな刺激になります。

プロへの道とはいっても、最近ではオンラインで受講できるイラスト講座も充実しており、自宅にいながら自分のペースで学ぶことも可能です。

カリキュラムに沿って課題をこなすことで、自分では避けてしまいがちな分野にも取り組むことになり、総合的な画力の向上が期待できます。

上手な作品との違いを探す

自分の好きなイラストレーターや、目標とする作家の作品を、ただ「上手いな」と眺めるだけでなく、「なぜこの絵は魅力的に見えるのだろう?」と分析する視点を持ちましょう。

自分の絵と並べてみて、線の使い方、色の選び方、構図、デフォルメの仕方など、具体的にどこが違うのかを徹底的に比較・分析します。

上手い絵には、理論に基づいたしっかりとした構造があります。感覚的に描いていた部分を理論で裏付け、自分の技術として吸収していくための重要なプロセスです。

以上、初心者でも絵がうまくなる18個の方法、コツでした。

初心者が失敗しやすい絵が上手くならない原因

絵がなかなか上手く描けないという人は、以下3つの項目が当てはまらないかチェックしてみてください。

- 絵の全体を意識できていない

- アタリ(目安)を意識していない

- 思い込みで曖昧に描いている

上記は絵が上手く描けない主な原因で、言い換えると絵の上達に欠かせないポイントでもあります。

初心者の人が陥りがちな、絵を描くうえでの落とし穴といっても良いでしょう。

上記3つが絵の失敗にどのように関係しているのか、それぞれ深掘りしていきます。

全体を意識できていない

絵の全体図をイメージしないで狭い部分に目を向けすぎていると、全体のバランスが崩れてしまいがちです。

例えば人の顔を描こうと思ったとき、顔を描くという認識ではなくて、目・鼻・口といったそれぞれのパーツをどう描こうか思い浮かべてしまいませんか?

全体を意識するというのは、パーツごとで考えるのではなく、顔全体として捉えて描くことが大切なのです。

誰にでも描けそうなシンプルなキャラクターでも、バランスが悪いだけで全く別物に感じてしまいます。

もちろんそれぞれの部位を上手く描くことも大事ですが、絵の全体を意識してバランス良く描くことを心掛けてみましょう。

アタリ(目安)を意識できていない

アタリとは、絵の設計図のような役割を果たす目安や目印を意味します。

なんとなくのイメージで描くと、バランスが悪かったり立体感がなかったりしてしまいがち。

そんなときに重要になるのがアタリです。

顔を描く場合で例えると、眉・目・鼻・口・耳などの各パーツをどこにどのくらいの大きさで描くか、アタリで目印をつけておくとバランスがとれます。

また、正中をどこにするかラインを引くことで、顔の中央が分かりやすくなり、絵全体が整います。

手や足であれば、関節ごとにアタリを描くと動きが出てより自然な仕上がりに。

アタリは絵の下地として活躍するので、積極的に取り入れてみてください。

思い込みで書いている

「犬を描いてほしい」といわれると、実際の犬を観察しなくても描けそうな気がしてしまいませんか?

実は、描く対象を頭の中のイメージだけで絵にすると、意外にも思うように描けません。

対象に対して誤った認識をしていたり、曖昧な部分はオリジナリティを加えたりして描いてしまうからです。

イメージだけで上手に描ける人は、たくさんの絵を描いてきた経験が活きているから。

最初は絵の対象をイメージではなく、画像や実物を見ながら描くことが大切です。

「絵が上手くなる方法」に関するQ&A

絵の上達を目指す中で、多くの人が抱く疑問についてお答えします。

デジタルで絵を練習するには何から始めればいい?

まず機材とソフトを揃えることからスタートします。

一般的には、パソコンとペンタブレット(板タブ/液タブ)、またはiPadのようなタブレット端末とスタイラスペンが必要です。

ソフトは、多機能で解説書なども豊富な「CLIP STUDIO PAINT(クリスタ)」が初心者にもおすすめです。

機材を揃えたら、まずはソフトの基本操作に慣れましょう

特に重要なのが、透明なシートを重ねて描くようなイメージの「レイヤー」機能です。線画、下塗り、影などをレイヤーで分けて描くことで、修正が格段に楽になります。

基本操作を覚えたら、アナログと同じように模写などから練習を始め、描く習慣をつけることが上達への近道です。

絵の才能がある人の特徴は?

絵の才能は、生まれ持ったものだけでなく、後天的に伸ばせる部分も大きいとされています。

才能があると言われる人に共通する最大の特徴は、何よりも「絵を描くことが好きで、楽しみながら圧倒的な量を描いている」ことです。

その上で、物事を先入観なく細部まで捉える優れた「観察力」、形を立体的に把握する「空間認識能力」、そして自分の絵に満足せず、常に課題を見つけて改善しようとする「探求心」が挙げられます。

これらの能力や姿勢は、デッサンや模写といった練習を通して意識的に鍛えることが可能です。

下手な初心者でも短期間で絵が上手くなるおすすめ練習ドリル

短期間で絵が上手くなる方法としておすすめなのが、練習ドリルの活用です。

そこで、初心者から挑戦しやすい絵の練習ドリルを5つ厳選しました。

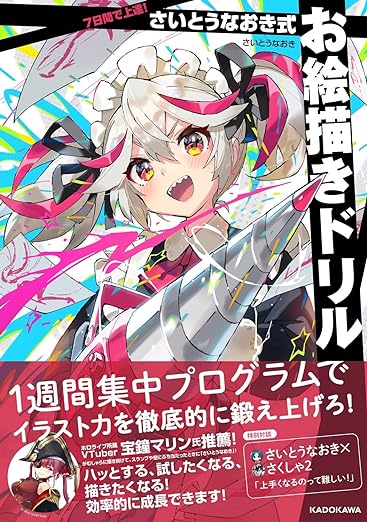

- 7日間で上達! さいとうなおき式お絵描きドリル

- 最速上達! 描き込み式 マンガキャラ練習帳 練習できる!

- 誰でも30分で絵が描けるようになる本

- はじめてのデッサン教室

- えんぴつ1本!続らくらくイラスト練習帳

どれも初心者から絵の上達を目指す人にぴったりのドリルです。

各ドリルの特徴をご紹介していくので、自分に合いそうなものを見つけてみてくださいね。

7日間で上達! さいとうなおき式お絵描きドリル

イラストレーターであるさいとうなおきさんがYouTubeチャンネルで発信している、絵が上手くなる方法の解説がドリル版に。

7日ごとに分かれたステップ方式で、絵の描き方をまずは論理的に解説し、理解を深めたところで実践するような学び方ができます。

動画よりもさらに詳しい解説が追加されていたり、有名イラストレーターの作品がふんだんに掲載されていたりと見どころも満載。

楽しみながら絵の練習ができるので、絵の上達に悩む人にぜひ試していただきたいです。

最速上達! 描き込み式 マンガキャラ練習帳 練習できる!

マンガやアニメキャラが上手くなる方法を伝授してくれる、描き込み式のドリルです。

イラストを描くうえで欠かせないアタリを描く方法から段階を踏んで解説しているので、これから絵を始める初心者にもぴったり。

人気イラストレーターの絵がお手本になっているので、たくさん描いて練習したくなること間違いなしです。

さらに、ほとんどの練習素材がダウンロードできるため、スキルを習得するまで何回でも練習できます。

著者はイラスト分野の教員として1500人を超える生徒を指導してきた経験をもつイラストレーター。

プロのノウハウがたっぷり盛り込まれた、やりがいある内容の描き込みドリルです。

誰でも30分で絵が描けるようになる本

全米でベストセラーとなったお絵かきドリルの日本語翻訳版です。

著者マーク・キスラー氏が発案した30分方式で、誰でも短時間で絵が上手くなる方法として話題になりました。

以下4つのシンプルなステップで、絵の上達を目指します。

- 絵の設計図となるアタリを描く

- 設計図をもとに形を整える

- 光があたる方向をチェックし陰影をつける

- 陰影の濃淡など細かな仕上げをして完成

絵を描くために必要な7つのコツを理解したら、上記のステップを意識して実践していきます。

正しい手順を踏んで描いていくと、わずか30分でプロ級の絵が仕上がるというのだから驚き。

絵が苦手という人にこそ、ぜひ試してほしい一冊です。

はじめてのデッサン教室

デッサンする時間を60秒に制限し、感覚的に形を捉える能力をもつ右脳を強化することを目的としたドリルです。

論理的なテクニックを駆使するのに役立つ左脳の能力を、短い時間制限を設けることでシャットアウト。

その結果、対象物を形で捉えて観察する右脳の能力が伸び、絵描きに欠かせない観察力の向上や、物の形状を絵で再現する感覚が身に付きます。

全てのジャンルの基礎となる能力を育てることができるので、絵描きの入門におすすめです。

えんぴつ1本!続らくらくイラスト練習帳

人物・動物・ファッションを中心としたイラストを練習できるドリルです。

手紙やメモなどに添える、ちょっとしたイラストを上手に描けるようになりたい人におすすめ。

3~5ステップで絵の描き方を丁寧に学べるので、誰でも上達を目指せます。

イラストはシンプルで真似しやすい素材を基本としているので、マスターすれば自分らしさを加えてアレンジできるでしょう。

日常生活で使えるイラスト力をアップさせたい人に向いています。

初心者でも理解しやすい絵が上手くなるおすすめ動画

絵を描く手順や描き方が分かりやすい動画を見ることも、絵が上手くなる方法の1つとしておすすめです。

実際の動きを観察できるため、練習ドリルなどとあわせて活用してみると良いでしょう。

これから絵を始める初心者におすすめの動画を、投稿者のプロフィールとあわせて3つご紹介していきます。

気になる動画をぜひチェックしてみてくださいね。

【初心者向け】絵が上手くなる方法!誰でも簡単すぐ実践♪

「SSBー超青春姉妹sー(スーパーセイシュンブラザーズ)」や「推しが我が家にやってきた!」の作者である慎本真先生が解説している動画です。

プロの漫画家がイラストや漫画の描き方を動画を通して分かりやすくレクチャー。

動画内では指導者と生徒という対面形式の中キャラクターが進めていくので、面白さもありながらしっかりと絵の基礎を学べます。

ダメな例と良い例を描き比べているため、真似をしながら実践することもできるでしょう。

好評価4.4万のこちらの動画のコメント欄には、「説明が分かりやすい」「すごく勉強になった」「絵が上手いと褒められるようになった」などの嬉しい報告が。

現役で活躍している漫画家から技術をレクチャーしてもらえるおすすめの動画です。

【完全版】イラスト最速上達法

前述でご紹介した7日間で上達! さいとうなおき式お絵描きドリルの著者である、イラストレーターのさいとうなおきさんが投稿している動画です。

「ウマ娘」や「ポケモンカード」のイラストを手掛けており、YouTubeではイラスト制作に役立つ情報を発信しています。

動画にはさいとうなおきさんご本人が出演し、絵を描くうえで心掛けるべきポイントを順に解説。

熱量のある語りと見本を交えた分かりやすい説明が、視聴者の心を掴みます。

絵の上達を目指す人達から、「やる気が出てきた」「頑張ります!」といった前向きなコメントが多数寄せられています。

趣味としてだけではなく、将来絵に関わる仕事をしたい人にもおすすめの動画です。

【プロ絵師が教える!初心者向けお絵描き講座】

動画主のなつめさんちは、夫婦でプロ絵師として活動しているYouTuberです。

絵の描き方動画だけでなく、イラストを交えた企画動画や家族の様子など、バラエティに富んだ動画がたくさん投稿されています。

ボケとツッコミが行き交う解説動画は、クスッと笑いながら楽しい気持ちで視聴することができます。

ご紹介する動画はちびキャラの描き方をテンポよく解説。

ちびキャラの描き方が分からない、苦手という人たちに好評の動画です。

意外にも簡単そうで難しい、ちびキャラに挑戦してみたいという人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

絵も上手くなって仕事にしたいならスクールがおすすめ

絵を仕事にするのであれば本格的なスクールに通うのがおすすめです。

絵の指導による上達はもちろん、イラスト業界への就職が有利に働きます。

専門学校またはオンラインスクールでの受講が主流です。

どのように絵が上手くなる方法を学ぶことができるのか、それぞれの学校がもつ特徴をご紹介していきます。

専門学校

イラストの専門学校は全国に多数存在しますが、その中でも有名な学校の特徴をみていきましょう。

| 学校名 | 特徴 |

|---|---|

| 代々木アニメーション学院 | イラストレーターやアニメーター、漫画家などを排出している専門学校。 イラストコースでは、絵を作成する作業効率、トレンドを収集する力、SNSなどを活用した宣伝力の指導に力をいれている。 |

| バンタンゲームアカデミー | どの授業の講師も現役活動中のプロなので、時代に合う確かな技術力が身につく。 イラストに関する総合的な知識を満遍なく学べる。 |

| HAL東京 | ただ絵を描くというスキルだけでなく、絵を動かすための3DCG技術まで習得できる専門学校。 イラストに伴う最先端技術が身につく。 |

| 東京コミュニケーションアート専門学校 | 特に商業デザインに特化している専門学校。 企業とのコラボプロジェクトに参加しながら、現場が求める技術を育てられる。 |

それぞれ著名人を排出している実績ある専門学校なので、その名を耳にしたことがあるという人も多いのではないでしょうか。

全日制だけでなく、働きながら夜間に受講するコースを設けている専門学校も存在します。

何歳からでも挑戦できるので、プロを目指す人はこうした専門学校を視野に入れてみるのもおすすめです。

オンラインスクール

学校に出向く必要がなく、オンラインで絵の技術を身につけられるのがオンラインスクールです。

お絵かきムービークリエイターを育成するクリエイターズアカデミーでは、オンラインで絵の技術を学べます。

いつでも好きな時間にオンラインで学習できる環境が整っており、勉強会は毎日開催されています。

受講者の90%が初心者のため、絵が上手くなる方法をゼロからしっかりと学べるようサポート。

ネットだけでなく、実際に参加できる講習も毎月開催されています。

学校に通うための時間確保が難しい、仕事と並行しながら本格的に学びたいという人におすすめのスクールです。

イラストで稼ぐ力を身につける!

まとめ

今回は、初心者向けの「絵が上手くなる方法」をテーマに、様々な方法やコツをご紹介しました。

上達への道は一つではありませんが、模写やデッサンといった基礎を大切にし、対象をよく観察して描くことが全ての基本となります。

「基礎」「実践」「人物」「風景」「改善」の5つのステップに分けて、18種類も紹介しましたが、最も重要なのは「楽しみながら描き続けること」です。

まずは市販されているイラストの練習ドリルを試すのでも構いません。この記事を参考に、自分が楽しんで取り組める練習方法で継続していきましょう。

\無料メルマガ配信中!/

- 絵を仕事にできないかな?

- 絵を使った仕事ってどんなの?

- 絵でどれくらい稼げるの?

こんな疑問をお持ちの方はクリエイターズアカデミーの無料メルマガを活用するのがおすすめです!

無料メルマガには、実際にお絵かきムービーで副業・主婦の方も活躍している方の実績やお仕事受注内容を公開中!

クリエイターズアカデミーで学んだら、どんな自分になれるかを体験してみましょう!

無理なセールスは一切なく、自分がやりたい!・私も絵で稼ぎたい!と思った方が参加できるので、まずは無料のメルマガ登録がおすすめですよ!

▽より詳細は公式サイトで確認!▽